Vereinsarchiv > Allgemein

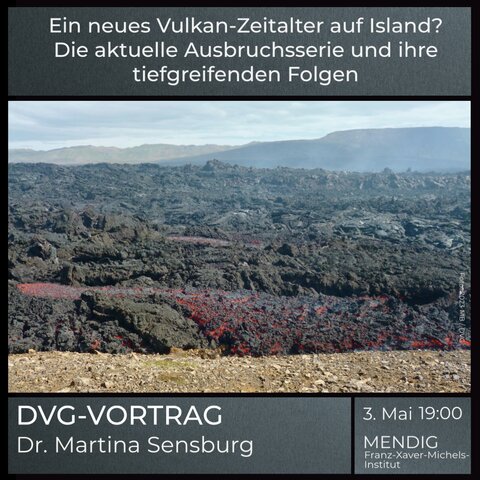

Ein neues Vulkan-Zeitalter auf Island?

Die aktuelle Ausbruchsserie und ihre tiefgreifenden Folgen

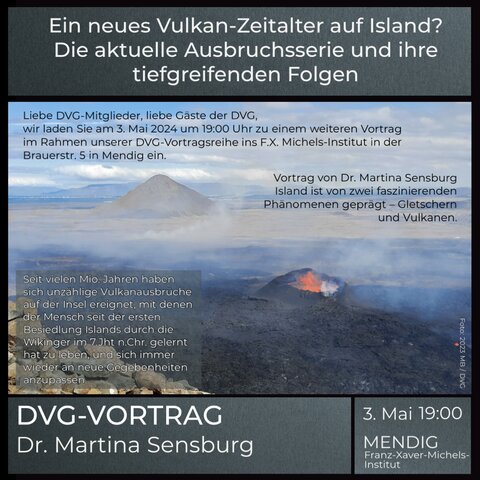

Island ist von zwei faszinierenden Phänomenen geprägt – Gletschern und Vulkanen. Seit vielen Mio. Jahren haben sich unzählige Vulkanausbrüche auf der Insel ereignet, mit denen der Mensch seit der ersten Besiedlung Islands durch die Wikinger im 7.Jht n.Chr. gelernt hat zu leben, und sich immer wieder an neue Gegebenheiten anzupassen.

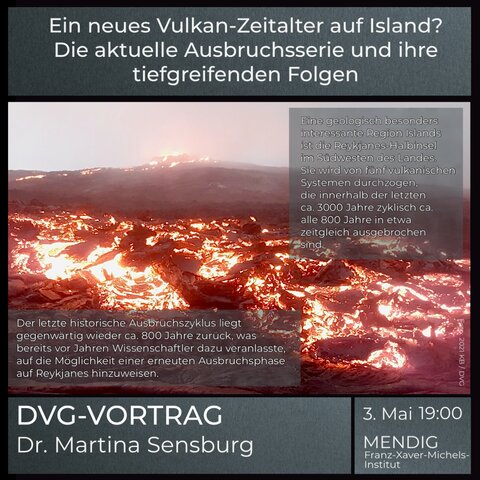

Eine geologisch besonders interessante Region Islands ist die Reykjanes-Halbinsel im Südwesten des Landes. Sie wird von fünf vulkanischen Systemen durchzogen, die innerhalb der letzten ca. 3000 Jahre zyklisch ca. alle 800 Jahre in etwa zeitgleich ausgebrochen sind. Der letzte historische Ausbruchszyklus liegt gegenwärtig wieder ca. 800 Jahre zurück, was bereits vor Jahren Wissenschaftler dazu veranlasste, auf die Möglichkeit einer erneuten Ausbruchsphase auf Reykjanes hinzuweisen.

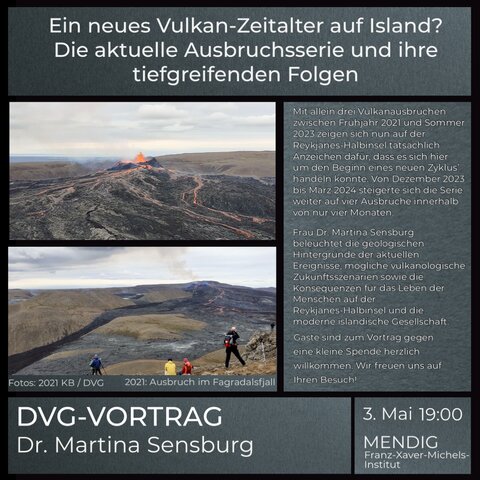

Mit allein drei Vulkanausbrüchen zwischen Frühjahr 2021 und Sommer 2023 zeigen sich nun auf der Reykjanes-Halbinsel tatsächlich Anzeichen dafür, dass es sich hier um den Beginn eines neuen Zyklus' handeln könnte. Von Dezember 2023 bis März 2024 steigerte sich die Serie weiter auf vier Ausbrüche innerhalb von nur vier Monaten.

Frau Dr. Martina Sensburg beleuchtet die geologischen Hintergründe der aktuellen Ereignisse, mögliche vulkanologische Zukunftsszenarien sowie die Konsequenzen für das Leben der Menschen auf der Reykjanes-Halbinsel und die moderne isländische Gesellschaft.

Frau Dr. Martina Sensburg beleuchtet die geologischen Hintergründe der aktuellen Ereignisse, mögliche vulkanologische Zukunftsszenarien sowie die Konsequenzen für das Leben der Menschen auf der Reykjanes-Halbinsel und die moderne isländische Gesellschaft.

„Das Gelbe Band…“

Expedition zum sechsthöchsten Berg der Erde

Vortrag: 07.06.2024 / 19:00 Uhr

Der Cho Oyu ist mit 8201 m Höhe der sechsthöchste Berg der Erde und liegt unweit von Mt. Everest und Lhotse im Nordosten Nepals an der Grenze zu Tibet. Er gehört zum Khumbu-Himal, wo das Hineinstoßen der Indischen Kontinentalplatte in die Eurasische Platte zu den höchsten Erhebungen unseres Planeten geführt hat. Die anhaltende Hebung beträgt bis zu 1 cm pro Jahr, und immer wieder kommt es in der nach wie vor geologisch aktiven Region zu katastrophalen Erdbeben (Kathmandu 2015, 9000 Tote). Getrieben durch die gewaltige tektonische Bewegungsenergie werden die Gesteine gepresst, verbogen und zum Teil zerbrochen.

Der Gipfelbereich des Mount Everest zwischen 7000 und 8600 Meter Höhe besteht aus der 1600 Meter mächtigen, mittelkambrischen North-Col-Formation. Durch Überschiebung aus NNO ist zwischen 8200 und 8600 Meter Höhe das am Nordostgrat bis an den First Step heranreichende Gelbe Band entstanden. Diese 172 Meter mächtige Gesteinsschicht baut sich vorwiegend aus einem grobkörnigen, Calcit-reichen Marmor auf, der zu einem auffälligen Gelbbraun verwittert.

Die gleiche Schichtung findet man auch am Lhotse – und am Cho Oyu. Dort kommt dem Gelben Band noch eine bergsteigerische Schlüsselrolle zu, so dass sich die ungeheure Dynamik der Verformungen in den Bildern von einer Expedition zum sechsthöchsten Berg der Erde eindrucksvoll erleben lässt.

Titel „Wieviel Krustengestein steckt in einer Magmakammer? Einblicke aus dem Yellowstone Vulkanfeld (USA) und Krafla Vulkanfeld (Island)“

Vortrag: 05.07.2024 / 19:00 Uhr

Die meisten vulkanischen Ablagerungen in Ost- und Westeifel enthalten große Mengen Krustengestein, das während der Eruption in der Tiefe fragmentiert und durch das aufsteigende Magma an die Erdoberfläche transportiert wurde. Doch nicht nur während der Eruption selber, sondern auch lange vorher kann Magma in der Magmakammer mit dem umgebenden Krustengestein reagieren, das dabei charakteristische chemische Fingerabdrücke im Magma hinterlässt. Solche Spuren finden sich zum Beispiel in rhyolithischen Lavaströmen im berühmten Yellowstone Vulkanfeld und auch im Krafla Vulkanfeld in Nordisland. Hier deutet die Verteilung von Sauerstoffisotopen darauf hin, dass große Mengen hydrothermal alteriertes Vulkangestein aufgeschmolzen und in das Magmareservoir aufgenommen wurden. Doch wieviel hydrothermal alteriertes Gestein ist nötig, um die Isotopenfinger-abdrücke zu erklären? Und wieviel Krustengestein kann eine Magmakammer überhaupt aufnehmen ohne an Temperatur und Explosivität einzubüßen? In diesem Vortrag setzen wir Stück für Stück dieses geologische Puzzle anhand von Beobachtungen aus Yellowstone und Island zusammen und ziehen daraus Rückschlüsse, welche geologischen Bedingungen den Austausch zwischen Krustengestein und Magma besonders begünstigen.

Datierung des Eifelvulkanismus durch Zirkon aus Krustenxenolithen mittels (U-Th)/He-Datierung

von Anne Sturm

Geochronologie von Zirkon aus Krustenxenolithen - Wie alt sind denn nun die Eifel-Vulkane?

Das Intraplattenvulkanfeld der Westeifel wird weltweit als Typlokalität für Maare geschätzt und steht seit vielen Jahrzehnten im Fokus internationaler Vulkanforschung. Mit diversen Methoden, darunter sowohl radiometrische Datierungen als auch morphologische Kriterien, wurde in der Vergangenheit das Alter der Eifel-Vulkane zu bestimmen versucht. Doch die Natur des Intraplattenvulkanismus, der spezielle Chemismus, und das magmatische CO2 erschweren einige der etablierten Datierungsmethoden. Daher herrscht für viele der vulkanischen Zentren nach wie vor Ungewissheit über den „genauen“ Zeitpunkt der Eruption.

Die Methode der (U-Th)/He Datierung, angewandt auf Zirkon aus Krustenxenolithen, umgeht diese Schwierigkeiten und ermöglicht neue Einblicke in die Alter der Eifel-Vulkane.

Kristalline Krustenxenolithe sind Gesteine aus der mittleren und unteren Kruste, die durch das Aufsteigen des Magmas an die Erdoberfläche transportiert wurden und zahlreich in den Tephra- und Schlackenablagerungen der Eifel zu finden sind. Diese Gesteine ermöglichen einerseits Erkenntnisse über den Aufbau der Kruste unter der Eifel und deren zeitliche Entwicklung im Verlauf der Erdgeschichte, letzteres mittels Uran-Blei-Datierung an dem oft enthaltenen Mineral Zirkon. Darüber hinaus können die Krustenxenolithe aber auch dazu verwendet werden, das Alter der Eruption selbst zu bestimmen!

Wie genau die (U-Th)/He Methode funktioniert, welche Informationen Krustenxenolithe sonst noch liefern können und neue Erkenntnisse zur Datierung der Eifel, damit beschäftigt sich dieser Vortrag. Dazu gibt es einen kleinen Einblick in das laufende Forschungsprojekt.